城ヶ崎ボルダリングのサイトを久しぶりに見たら、漁り火ロックの通称「屋根岩」周辺の藪を刈り込んで新課題が追加されていました。

ちょっと気になったのは「ベンツのこわもて」(初登:中根穂高さん、グレード:6b+/2級)という既存課題のラインに「屋根大工」(4級)という課題が設定されたこと。スタートホールドが自然な高さよりさらに一段低いようですが、それでグレードが下がるのは不可解です。

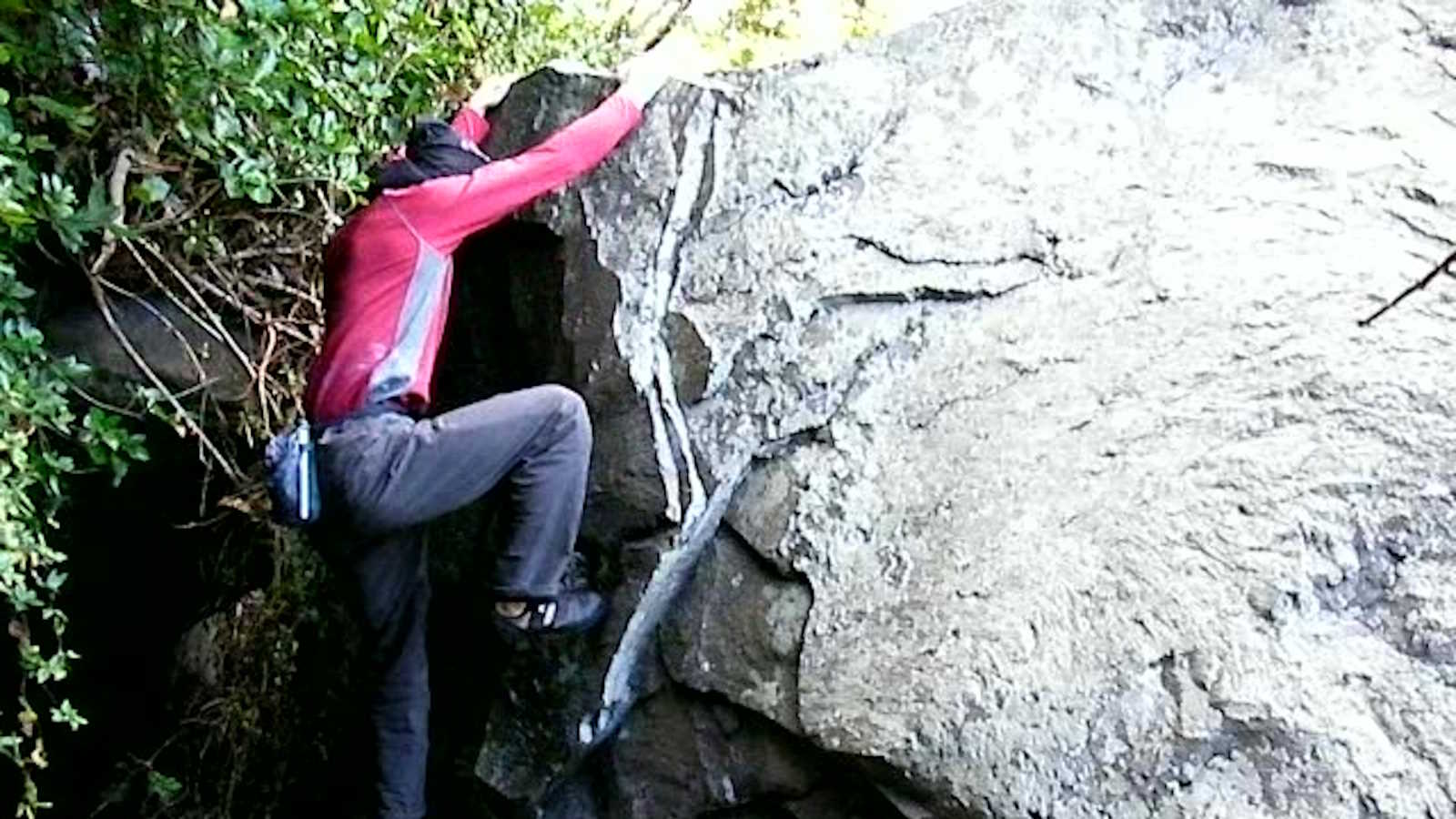

私は2009年に再登しました。

あまりに古い課題で、近年の温暖化により藪に埋もれていたため、最近のボルダラーはご存じないのかもしれません。Rock&Snow 012(2001年夏)のクロニクル欄に掲載されました。城ヶ崎をボルダリングエリアとして開拓し発表した先駆的な記事です。メインの開拓者は、孤高のクライマー吉田和正さんです。

私は城ヶ崎で初登課題を公開する際、この記事で発表された課題をグレーディングの参考としています。

- ベンツのこわもて(6b+/2級)

- 屋根裏の散歩者(6c+/1級)

- 山椒魚(7a+/初段)

- モンスターマン(7b+/二段)

その後、Rock&Snow 062(2013年冬)の「BOULDERING IN JOGASAKI」というミニ特集記事で、フナムシロックやこさいつなの新課題がとりあげられました。その際、なぜか「モンスターマン」は初段とされました。私は「山椒魚」より一段難しいと思います。当時、吉田和正さんはRock&Snowと疎遠になっていたはずで、グレードについてきちんと話し合われたのか疑問です。

「文殊」(二段)の初登者としてお名前が記載されているのは、課題を設定(発見)した方です。初登したのは別の方です。その点を編集者に伝えたものの、十分に調査する時間がなかったのか、そのままになりました。もっとも、カッコ書きが初登者とは明言されておらず、「課題に深くかかわった人」いう意味なら、目くじらを立てることではないのかもしれません。この課題もまた現地取材チーム?によって初段に格下げされました。

グレーディングにはいろいろな考え方があります。同じひとりの人間であっても、開拓エリアや開拓時期、そのときの気分や調子によって揺れ動くものです。絶対的な数値ではなく、初登にいたるまでのストーリー(迷いや錯誤や喜び)が詰まったものとして味わうべきものであろうと思います。(最先端を切り開くグレードの話ではないです)

「初登の尊重」という言葉はもう廃れてしまったのでしょうか。

コメント

共感します。

uanmさん、ありがとうございます!

共感します

2つの課題はいつの間にか初段に

ロクスノはろくに取材しないし

てて さん、こんにちは。

もっとていねいに取り上げてほしかったですよね。フナムシロック南の岬、こさいつな などはとても風光明媚な場所で、誌面を盛り上げる材料には事欠かなかったかと。